In Deutschland sind aktuell 50 in Fernwärmenetze eingebundene Solarthermie-Großanlagen in Betrieb. Die ersten wurden seit den 1990er-Jahre in Forschungsprogrammen des Bundes realisiert und sind bis heute in Betrieb. Mitte der 2010er-Jahre gab es eine Kehrtwende: Die Solarthermie-Anlagen werden heute von Fernwärme-Versorgern vornehmlich aus betriebswirtschaftlichen Gründen und als Maßnahme des lokalen Klimaschutzes gebaut. Der Zuwachs findet derzeit vor allem in zwei Bereichen statt: bestehende Fernwärmenetze in Ballungsräumen und neue Wärmenetze im ländlichen Raum (Energiedörfer). Die Technologie gilt als ausgereift und beliebig skalierbar. Zum Einsatz kommen dabei großflächige Flach- oder Vakuumröhrenkollektoren. Diese sind speziell für den Einsatz in Wärmenetzen und deren Temperaturen bis 100 °C entwickelt.

Das Spektrum der Anlagen reicht von wenigen Hundert Quadratmetern Kollektorfläche zur Deckung sommerlichen Wärmebedarf kleiner Energiedörfer oder Quartiere bis hin zu mehrere Hektar großen Kollektorfelder für die Versorgung städtischer Netze.

Der Anteil erneuerbarer Energien im Wärmebereich betrug 2022 in Deutschland rund 17,4 Prozent. Wärmenetze sind in dieser Situation eine strategische Option für die Wärmewende im Gebäudebereich. Im Juni 2023 haben sich die verantwortlichen Bundesministerien mit Branchenverbänden, Gewerkschaften und Umweltverbänden in einer gemeinsamen Erklärung darauf verständigt, den Anteil der an Wärmenetze angeschlossenen Gebäude von heute rund 14 Prozent bis 2045 zu verdreifachen. In den nächsten Jahren sollte jährlich 100.000 Gebäude neu hinzukommen. Zugleich gilt es die bestehenden Netze zunehmend zu dekarbonisieren, also auf Abwärme und erneuerbare Energien umgestellt werden. Weil bis 2045 gemäß den Zielen der Bundesregierung alle Wärmenetze vollständig dekarbonisiert sein müssen, strebt das Bündnis bereits 2030 einen Anteil von 50 % Wärme aus erneuerbaren Energien und unvermeidbarer Abwärme an. Die seit langem bewährte Technologie der Solarthermie ist dabei eine der wesentlichen Optionen neben Geothermie, elektrischen Wärmepumpen und Biomasse.

Solar-Fernwärme mit und ohne Saisonalspeicher

Exemplarisch deutlich wird dies in Energiedörfern, in denen die Solarthermie in Verbindung mit anderen Erneuerbaren Energien zum Einsatz kommt. Ausgelegt auf die vollständige Deckung der Sommerlast trägt die Solarthermie in solchen Energiedorf-Projekten auch nennenswerte Anteile der Heizlast des Fernwärmesystems in den Übergangsjahreszeiten. In der heute üblichen Dimensionierung deckt die Solaranlage etwa ein Fünftel der Jahreswärmemenge. Weitaus höhere solare Deckungsanteile sind möglich, wie Beispiele vor allem aus Dänemark und Deutschland zeigen, allerdings ist dafür ein saisonaler Speicher erforderlich, der sommerliche Überschüsse in der kühlen Jahreszeit nutzbar macht. Zwei Projekte mit solchen Speichern, in denen die Solarthermie auf diese Weise rund 70 Prozent des Jahresenergiebedarfs decken soll, befinden sich aktuell in deutschen Kommunen in der Realisierung.

Wärmenetze im allgemeinen und solare Wärmenetze im Besonderen erfordern jedoch hohe und langfristige Investitionen, die eine gute und durchdachte Planung voraussetzen. Mit einer kommunalen Wärmeplanung werden hierfür Entscheidungsgrundlagen geschaffen. Dabei wird auch erfasst, welche erneuerbare Energiequellen lokal verfügbar sind. Anders als etwa Energieholz, Biogas, oder Geothermie, bietet zwar die Sonne ihre thermische Energie überall in ausreichendem Maße an. Allerdings bedarf es der nötigen Flächen zur Aufstellung von Kollektoren. Zwar ist eine Verteilung auf Dachflächen technisch machbar; um gegenüber konkurrierenden – fossilen – Energieträgern in der Wärmeversorgung wettbewerbsfähig zu sein, werden große Kollektorfelder im Fernwärmemaßstab aber heute überwiegend auf Freiflächen installiert.

Flächenfindung für Solarthermie

Eine zentrale Herausforderung bei der konkreten Projektentwicklung ist es daher, geeignete siedlungsnahe Flächen zu finden. Denn insbesondere in urbanen Räumen besteht eine hohe Flächen-Nutzungskonkurrenz zwischen Wohnungsbau, Gewerbeansiedlung, Landwirtschaft und der Gewinnung erneuerbarer Energien. Zumindest gegenüber anderen energetischen Nutzungen punktet die Solarthermie dabei durch ihre mit Abstand höchste Flächeneffizienz. Je Hektar Landfläche können pro Jahr circa 2000 Megawattstunden Wärme geerntet werden. Die Photovoltaik kommt nur etwa auf ein Viertel dieser Effizienz. Und gegenüber dem Anbau von Biomasse liegt die Effizienz der Solarthermie um den Faktor 30 bis 50 höher.

Die aktuellen Projekte zeigen, dass selbst in Ballungsräumen ein Interessensausgleich zugunsten von Solarenergie und Klimaschutz möglich ist. Ein Meilenstein war für Deutschland die 2016 eingeweihte Anlage der Stadtwerke Senftenberg. Der Kommunalversorger hat 8300 m² Kollektorfläche auf einer alten Deponie installiert. Aktuell ist das Kollektorfeld der Stadtwerke Greifswald ist mit 18.732 m² Flachkollektorfläche derzeit die größte Solarwärmeanlage in Deutschland. In Vorbereitung befindet sich eine rund 60.000 m² große Anlage, die in wenigen Jahren das Netz der Stadtwerke Leipzig mit Solarwärme versorgen soll.

Superlative der Solarthermie-Fernwärme

Die weltgrößte Solarthermie-Anlage an einem Fernwärme-System steht aber nach wie vor im dänischen Silkeborg. Die 2016 in Betrieb gegangene Anlage misst rund 156.000 m² Kollektorfläche und leistet bis zu 110 Megawatt. Die Dimension dieser einen dänischen Anlage übertrifft mithin noch knapp die gesamte in deutschen Wärmenetzen installierte Kollektorfläche, die im laut Datenbank des Steinbeis-Forschungsinstituts Solites bei 150.354 m² (Stand Juni 2023) liegt.

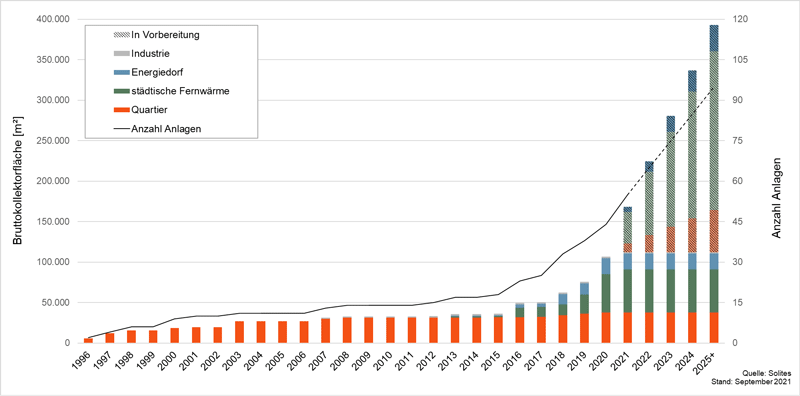

Das Interesse bei Wärmeversorgern an der Solarthermie wächst seit Jahren. Und nach Einschätzung des Steinbeis-Forschungszentrums Solites wird sich dieser Trend auch in den kommenden Jahren fortsetzen, wie die folgende Grafik zeigt.

Wirtschaftlichkeit solarer Wärmenetze

Attraktiv ist Solarwärme für Fernwärmebranche nicht nur wegen der Herausforderung einer Dekarbonisierung der Netze. Auch die preisstabilisierende Wirkung eines Solarthermie-Anteils im Wärmenetz ist für Versorger ein Investitionsanreiz. Die Themen Versorgungssicherheit und Preisstabilität sind mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine 2022 in der Branche präsenter den je.

Mit einer Größe von rund 3000 m² Kollektorfläche bzw. 2 MW Leistung lassen sich mit der aktuellen Regelförderung durch die Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BEW) vor diesem Hintergrund konkurrenzfähige Wärmegestehungskosten von etwa 40 Euro pro Megawattstunde (€/MWh) erzielen. In günstigen Konstellationen sind auch kleinere Anlagen die wettbewerbsfähig. Vor dem Hintergrund der politischen Vorgaben zur schrittweisen Dekarbonisierung der Netze bemisst sich die Wirtschaftlichkeit der Solarthermie allerdings zunehmend nicht mehr im Vergleich zu den Vollkosten fossil befeuerter Erdgas-Kessel und -BHKW, sondern an den Kosten und Verfügbarkeiten von strombetriebenen Wärmepumpen, von Geothermie oder von Wärmeerzeugung auf Basis von Biobrennstoffen.

Förderung für Solarthermie in Fernwärme-Netzen

Seit Inkrafttreten der Bundesförderung Effiziente Wärmenetze (BEW) im Jahr 2022 gibt es in der Bundesrepublik Deutschland ein neues attraktives Förderprogramm für Wärmeplanung, Machbarkeitsstudien und die Realisierung von Wärmenetzen samt ihrer Erzeugungsaggregate. Die Förderung verwaltet das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Die BEW hat mehrere Förderprogramme ersetzt, die auch zuvor schon eine stabile Förderkulisse boten. Für Solarthermie stellt die BEW einen direkten Investitionskostenzuschuss von 40 Prozent und zusätzliche Betriebskostenhilfen in Aussicht. Daneben wird es weiterhin Boni und per Ausschreibung ermittelte Betriebskostenzuschüsse über das KWK-Gesetz geben, wobei für die Solarthermie vor allem die Förderung so genannter innovativer KWK (iKWK-Förderung) attraktiv sein kann. Innerhalb der Bundesförderung Effiziente Gebäude (BEG) werden außerdem individuell Hausbesitzer:innen gefördert, die sich an ein Fernwärmenetz anschließen lassen. Voraussetzung der Förderung ist, dass dieses zu hohen Anteilen mit erneuerbaren Energien beheizt wird.

Aktualisiert am 8.7.2023 | Autoren: Thomas Pauschinger, Guido Bröer

© Solarthemen Media GmbH

Weitere Informationen zum Thema solare Fernwärme:

Aktuelle Meldungen finden sich unter diesen Links zum Thema Solarthermie und zum Thema Fernwärme auf dem Solarserver.

Wissensdatenbank des Steinbeis-Forschungsinstituts Solites zu solaren Wärmenetzen unter www.solare-waermenetze.de

Youtube-Kanal “Solare Wärmenetze”

BDEW-Studie “Grüne Fernwärme für Deutschland” von Hamburg-Institut und FfE

AGFW-Studie: “Perspektive der Fernwärme – Maßnahmenprogramm 2030” von Prognos und Hamburg-Institut

Difu: Klimahacks Nr. 7 – “Mach Dein Projekt zu solaren Wärmenetzen”

Die Autoren:

Thomas Pauschinger ist beim Branchenverband AGFW verantwortlich für Forschungs und Entwicklungsprojekte und er betreut Netzwerke “Grüne Fernwärme”. Bis Frühjahr 2021 war der Diplomingenieur Mitglied der Geschäftsleitung beim Steinbeis Forschungsinstitut Solites in Stuttgart. Er hat zahlreiche internationale und nationale Forschungsvorhaben sowie Projekte zur Marktbereitung von Solarthermie und anderen erneuerbaren Energien in der Fernwärme initiiert und Koordiniert. Er berät hierzu auch Wärmeversorger, Behörden und andere Stakeholder.

Guido Bröer ist Geschäftsführer der Solarthemen Media GmbH. Der Diplomjournalist ist einer der beiden Herausgeber und Chefredakteure des Solarservers, des Infodienstes Solarthemen und der Zeitschrift Energiekommune. Den Bereich der solaren Wärmenetze begleitet er publizistisch seit vielen Jahren.