CO2-Preis: Bundesregierung will Kosten zwischen Mietern und Vermietern aufteilen

Foto: Kara / stock.adobe.com

Foto: Kara / stock.adobe.comIm Gebäudebereich soll der CO2-Preis Vermieter motivieren, energetische Sanierungen ihrer Gebäude voranzutreiben und Mieter dazu, sparsam mit Energie umzugehen. Aktuell können Vermieter die Zusatzkosten für den CO2-Preis gänzlich an ihre Mieter weitergeben. Damit konnte der CO2-Preis bislang nicht die gewünschte klimapolitische Lenkungswirkung entfalten. Dem will die Bundesregierung mit einer Teilung der CO2-Kosten zwischen Vermietern und Mietern nach einem Stufenmodell für Wohngebäude nun abhelfen.

Teilung der CO2-Kosten zwischen Vermietern und Mietern bei Wohngebäuden

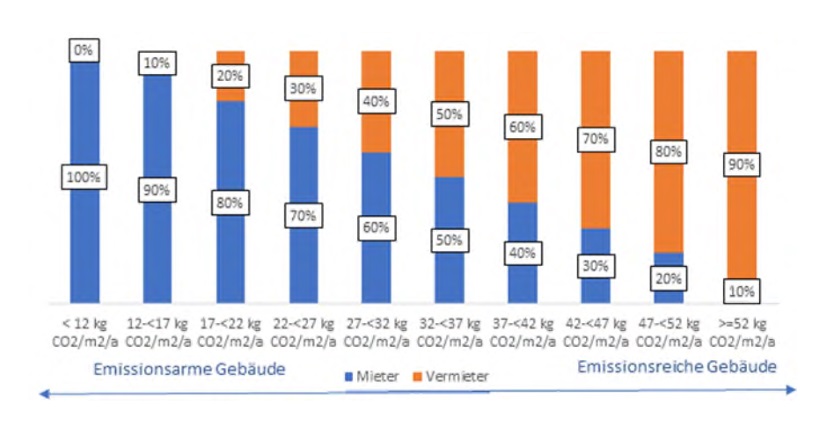

Mit dem Stufenmodell will man anhand der spezifischen CO2-Emissionen des vermieteten Gebäudes die produzierten CO2-Kosten künftig anteilig entsprechend der Verantwortungsbereiche und damit fair zwischen Mietern und Vermietern umlegen. Je schlechter die Energiebilanz des jeweiligen Gebäudes, desto höher ist der zu tragende Kostenanteil für die Vermieter. Mit dem Stufenmodell knüpft man die prozentuale Kostenbeteiligung der Vermieter und Mieter an den jährlichen CO2-Ausstoß des vermieteten Gebäudes pro m2.

Bei Wohnungen mit einer besonders schlechten Energiebilanz übernehmen die Vermieter 90 Prozent und die Mieter zehn Prozent der CO2-Kosten. Wenn das Gebäude jedoch mindestens dem sehr effizienten Standard (EH 55) entspricht, müssen die Vermieter keine CO2-Kosten mehr tragen. Ausnahmen kann es geben, wenn Vermieter, etwa bei denkmalgeschützten Gebäuden oder in Milieuschutzgebieten, keinen Beitrag zur energetischen Sanierung leisten können.

Das Stufenmodell gilt für alle Wohngebäude einschließlich Wohn-, Alten- und Pflegeheimen und Gebäude mit gemischter Nutzung, in denen man Brennstoffe nutzt, die unter das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) fallen.

Die Festlegung der von den Parteien pro Wohneinheit zu tragenden CO2-Kosten erfolgt über die Heizkostenabrechnung. Den Vermietern will man mit der Brennstoffrechnung alle für die Berechnung erforderlichen Daten an die Hand gegeben. Damit sollen sie die Verteilung der CO2-Kosten leicht ermitteln können.

Teilung der CO2-Kosten bei Nichtwohngebäuden

Bei Nichtwohngebäuden wie etwa Gewerberäumen greift die 50-50-Aufteilung, die bereits im Koalitionsvertrag als Möglichkeit festgelegt wurde. Die Mietparteien können, sofern sie handelseinig werden, einen Ausgleich zum Bespiel über die Mietkosten vereinbaren. Das Stufenmodell soll perspektivisch auch auf die Nichtwohngebäude angewendet werden. Aufgrund der Heterogenität fehlen derzeit noch die erforderlichen Datengrundlagen, um eine valide Berechnung der Abstufungen für Nichtwohngebäude vornehmen zu können. Die Daten sollen in den kommenden zwei bis drei Jahren bereitgestellt werden.

Ziel ist es, dass die Regelung am 1.1. 2023 in Kraft tritt. In das Gesetz wird eine Evaluierungsklausel aufgenommen, die eine Evaluierung und eine Prüfung der Frage vorsieht, ob zwischenzeitlich – aufgrund einer Reform des Energieausweises – eine Umstellung auf ein Modell auf Grundlage von Energieausweisen möglich ist.

Mieterbund-Präsident Lukas Siebenkotten kritisiert, dass die Entlastung der Mieter nicht schon dieses Jahr erfolgen soll. Er weist daraufhin, dass Mieterinnen und Mieter nach einer energetischen Sanierung ihrer Wohnung laut Stufenmodell zwar weniger CO2-Kosten zahlen sollen. Aber dabei dürfe nicht vergessen werden, dass sie nach bestehender Gesetzeslage die Modernisierung im Ergebnis alleine bezahlen. Denn Vermieterinnen und Vermieter können die Kosten, die ihnen für die energetische Sanierung entstehen, im Laufe der Jahre durch eine entsprechende Mieterhöhung komplett an ihre Mieterinnen und Mieter durchreichen. „Mieterinnen und Mieter zahlen also die energetische Sanierung ihrer Wohnung und einen erheblichen Teil der CO2-Kosten“, sagt Siebenkotten.

4.4.2022 | Quelle: BMWK, BMWSB, BMJ, DMB | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH