Solarthermische Kraftwerke (CSP) konzentrieren Sonnenenergie zum Zwecke der Erzeugung hoher Temperaturen für die Wärme- und Stromgewinnung. International ist für die Technologie die Abkürzung CSP (concentrated solar power) gebräuchlich. Dabei erhitzt die konzentrierte Solarenergie ein Wärmeträgermedium auf Temperaturen je nach Technologie zwischen 400 und 1.000 Grad Celsius. Die Wärme lässt sich grundsätzlich speichern und dient in der Regel über Dampferzeugung zur Produktion von Strom.

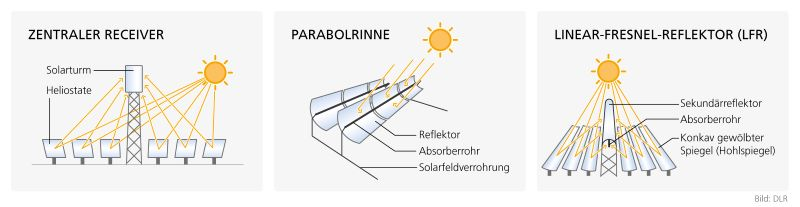

Für die Solarernte setzen die Kraftwerke großflächig Spiegelkollektoren ein, die die einfallende Sonnenenergie reflektieren und auf einen Wärmeübertrager (Receiver) konzentrieren. Dort absorbieren flüssige Wärmeträgermedien die Energie. Grundsätzlich kann die CSP neben Strom und Wärme auch Kälte und solare Brennstoffe liefern.

Zur Umrechnung der Aperturkollektorfläche in thermische Leistung empfiehlt die Internationale Energieagentur den Faktor 0,7.

Parabolrinnen-Kollektoren

Parabolrinnen-Kraftwerke waren die ersten Anlagen, die kommerziell Bedeutung erlangten. Wie auch Linear-Fresnel-Systeme zählen sie zu den linienfokussierenden Technologien. Diese einachsig nachgeführten Systeme folgen automatisch dem Stand der Sonne. Dabei konzentrieren die Spiegel das Sonnenlicht um das hundertfache, und zwar auf ein Absorberrohr, das in der Brennlinie der Spiegel montiert ist. Dort zirkuliert ein Wärmeträgerfluid, das sich durch die konzentrierte Sonnenkraft stark erhitzt. Zum Einsatz kommen dafür aktuell Thermoöle, die bis zu 400 Grad Celsius heiß werden können.

Mit Flüssigsalz als Wärmemedium sind Temperaturen jenseits von 550 Grad Celsius möglich. Noch sind solche Systeme nicht industriereif. Es herrscht Forschungsbedarf. So arbeitet das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) zusammen mit der Universität Évora in Portugal an einem System mit geschmolzenem Salz, das Temperaturen von 565 Grad Celsius erreichen kann. Damit wären erhebliche Kosteneinsparungen gegenüber Thermoölen zu erzielen.

Andere Konzepte arbeiteten direkt mit Wasserdampf in den Absorberrohren. Der Vorteil: der Dampf lässt sich direkt in die Turbine nutzen. Thermoöle und Flüssigsalz zirkulieren dagegen in einem separaten sekundären Kreislauf und müssen ihre Energie auf einen Wasser/Dampf-Kreislauf übertragen. Die Direktverdampfung hat allerdings den Nachteil, dass Dampf sich nicht als Speicher eignet. Da aber die Speicherfähigkeit solarthermischer Kraftwerke ein wichtiger Faktor für Wirtschaftlichkeit und den flexiblen Einsatz im Energiesystem ist, spielt Direktverdampfung bei neuen Vorhaben kaum noch eine Rolle.

Um das Reflexionsvermögen der Spiegel zu steigern, kommen ferner Beschichtungen zum Einsatz.

Beispiel Marokko

Der tunesische CSP-Komplex Noor Ouarzazate verfügt über ein Parabolrinnen-Kraftwerk, das seit 2016 im Betrieb ist. Die Stromerzeugungskapazität von Noor Ouarzazate 1 beträgt 160 Megawatt (MW). Es produziert laut Betreiber mehr als 500 Gigawattstunden Strom im Jahr. Die Anzahl der Spiegel beträgt mehr als eine halbe Million Stück. Die Oberfläche aller Spiegel summiert sich auf eine Fläche von 1,4 Million Quadratmetern. Jeweils vier von ihnen sind zu einem Parabolkörper zusammengefügt und zu Einheiten von sieben Stück auf eine Metallunterkonstruktion montiert, die sie mehrere Meter in die Höhe heben. Die Module sind zu Bahnen von 50 Metern Länge und mehr verbunden. Laut den Herstellerangaben reflektieren die Spiegel das Licht zu 94,5 Prozent und haben eine Fokusabweichung von sechs Millimeter. Das heißt, dass die reflektierten Sonnenstrahlen mit hoher Genauigkeit das zwei Meter entfernt verlaufende Absorberrohr treffen, das zudem mit einer Vakuumschicht gegen Wärmeverluste ausgestattet ist.

Solarturm-Technologie

Neben der Parabolrinnen-Technologie zählt auch ein Solarturm zum CSP-Komplex Noor Ouarzazate. Dabei handelt es sich um ein punktfokussierendes System. Dieses nutzt eine große Zahl einzeln nachgeführter Heliostate, die die Strahlung auf die Spitze eines Turms konzentrieren. Sie schaffen eine Konzentration des Sonnenlichts um den Faktor 500, und damit fünf mal mehr als die Parabolrinnen-Technologie. Das sorgt für Temperaturen von 500 bis 600 Grad. Für den Receiver des Solarturms werden vor allem Flüssigsalze eingesetzt. Solche am Markt etablierten chemischen Salzmischungen bestehen aus Kalium- und Natriumnitrat. Das Salz dient zugleich als thermischer Speicher. Dank des Speichers kann die CSP-Anlage gleichbleibend Strom auch in den Abend- und Morgenstunden sowie nach Sonnenuntergang zur Verfügung stellen.

Solarthermische Kraftwerke (CSP) liefern bis zu 1000 Grad Celsius

Unter den aktuellen Projekten werden Solartürme immer mehr zum Standard. Hintergrund ist, dass Solartürme eine Konzentration des Sonnenlichts von bis zum 1000-fachen und damit Temperaturen von 1000 Grad Celsius erreichen können. Um solche Temperaturen zu gewährleisten, sind weitere Wärmeträgermedien für solarthermische Kraftwerke wie Partikel in der Entwicklung, die eine besonders hohe Wärmeenergie aufnehmen können. Gängig sind aktuell noch Temperaturen von 500 Grad Celsius wie bei einem der aktuellen größten CSP-Vorhaben der Welt in Abu Dhabi. Neben einem 100 MW liefernden Solarturm verfügt das Projekt über drei Parabolrinnen-Kollektorfelder mit je 200 MW Leistung. Dazu kommt eine PV-Anlage mit 250 MW.

In China waren Anfang 2024 nach Unternehmensangaben mehrere Solarturmvorhaben mit einer Kapazität von 100 Megawatt und mehr in der Planung. Seit 2021 ist als eines der ersten großen Projekte ein Solarturm mit 110 MW in der chilenischen Atakamawüste in Betrieb. Finanzielle Unterstützung erhielt das Projekt von der Bundesregierung.

Speicher ermöglichen grundlastfähige Solarenergie

Mit einem Wärmespeicher werden solarthermische Kraftwerke (CSP) grundlastfähig. So sind Volllaststunden von bis zu 8.000 Stunden im Jahr denkbar. Ohne Speicher liefert ein solarthermisches Kraftwerk Strom für nur etwa 2.000 Volllaststunden im Jahr.

Solarthermische Kraftwerke kombiniert mit Photovoltaik

Weil die Photovoltaik in den vergangenen Jahren deutlich günstiger geworden ist, kommen zunehmend Kombinationen beider Technologien zum Einsatz. So zum Beispiel in der Atakamawüste, wo neben dem CSP-Solarturm einem PV-Feld mit 100 MW Leistung steht oder in Dubai.

Bei kombinierten CSP/PV-Anlagen liefert der photovoltaische Teil meist den Strom in Stunden der höchsten Einstrahlung, während das CSP-Kollektorfeld den Speicher belädt. Dieses Zusammenspiel erlaubt somit eine besonders wirtschaftliche Nutzung der Solarenergie.

Für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb eines solarthermischen Kraftwerks ist eine kontinuierliche Zustandsüberwachung wichtig. Zentrale Parameter dafür sind Temperaturen, Spiegelverschmutzung oder Massenströme des Wärmeträgers in den Rohrleitungen. Über ein solches „Condition Monitoring“ lassen sich Übertemperaturen verhindern, Abnutzungserscheinungen und Fehlfunktionen frühzeitig feststellen und beheben.

Solarkraftwerke haben Wasserbedarf

Hohe solare Einstrahlungsraten sind bisher die Voraussetzung für große solarthermische Kraftwerke (CSP). Deshalb finden sie sich vor allem in Regionen entlang des Sonnengürtels der Erde in ariden Regionen wie etwa in Nordafrika, Kalifornien und Südamerika.

Weil Trinkwasserressourcen in diesem Regionen tendenziell knapp sind, spielt der effiziente Wassereinsatz eine wichtige Rolle. Denn solarthermische Kraftwerke benötigen für die Spiegelreinigung, die Dampferzeugung, vor allem aber für die Kühlung des Kreislaufs etwa 3,6 Liter pro Kilowattstunde (kWh). Eine Alternative dazu ist die Trockenkühlung mit Umgebungsluft, die den Wasserverbrauch auf 0,25 Liter je kWh reduziert. Bei Anlagen in Reichweite des Meeres kann dafür über thermische Meerwasserentsalzung aus der Abwärme eines CSP-Kraftwerks auch Wasser erzeugt werden.

Perspektive Fernwärme und Prozesswärme

Perspektivisch werden solarthermische Kraftwerke (CSP) im kleineren Maßstab für Konzepte zur Integration in Fern- und Nahwärme auch in Zentraleuropa interessant. Ein weiteres Einsatzgebiet stellt die Lieferung von industrieller Prozesswärme dar. Dies ist ein interessanter Markt, um produzierenden Unternehmen vor dem Hintergrund wachsender Dekarbonisierungsbemühungen klimafreundlichen Strom zur Verfügung zu stellen. Die Projekte sind meist kleiner dimensioniert. 2022 gingen laut Studien 84 neue Vorhaben weltweit in Betrieb. Ihre thermische Leistung betrug zusammen 27 MW. Zu den Ankündigungen der jüngeren Vergangenheit zählt ein Projekt des Unternehmens Mars in Australien. Zur Versorgung der dortigen Tierfutterproduktion gab das Unternehmen Ende 2024 den Bau eines 18 MW starken Parabolrinnenkraftwerks bekannt, das einen Wärmspeicher mit einer Leistung zwischen 60 und 150 Megawattstunden (MWh) versorgen soll. Ziel ist, aus der kontinuierlich zur Verfügung stehenden Wärme rund um die Uhr Industriedampf für die Fabrik zu erzeugen.

Solare Kraftstoffe

Konzentrierte Solarthermie kann auch die Energie zur Produktion von Kraftstoffen liefern. Die Schweizer Synhelion nutzt die Solarwärme, um CO2, Biomethan und Wasser in Synthesegas und anschließend in synthetische Kraftstoffe umzuwandeln. In einer Forschungsanlage in Jülich hat das Unternehmen – gemeinsam mit dem Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) – die Technologie anwendungsreif entwickelt.

Ende 2024/Anfang 2025 hat Synhelion darüber erste Liefervereinbarungen geschlossen. Kommerzielles Ziel ist aber, mit Hilfe der CSP solares Kerosin für den Flugverkehr zu erzeugen.

Status Quo

Anfang 2024 waren weltweit CSP-Anlagen mit einer Leistung von 6,6 Gigawatt in Betrieb und 1,6 GW im Bau. Die meisten Anlagen sind in Spanien mit 2,3 GW in Betrieb vor den USA und den arabischen Staaten im Mittleren und Nahen Osten (MENA). Bei den Projekten in Bau führt China mit 1,0 GW. Die größten Projektankündigungen 2024 stammten aus China und Saudi-Arabien. Datenquelle ist das US-Labor für erneuerbare Energien NREL.

Letzte Aktualisierung: 20.2.2025

Aktuelle Meldungen zum Thema CSP finden sie stets unter diesem Link auf dem Solarserver.