HWR Berlin will Reallabor für kalte Nahwärme werden

Grafik: HWR Berlin

Grafik: HWR BerlinDie erste Hürde hat das Projekt „KWArtier – Kalte Nahwärmenetze für die Autarkie im Quartier mit multiplen Erzeugern“ bereits genommen. Insgesamt waren nämlich rund 50 Projektskizzen eingegangen, heißt es in der Pressemitteilung. Mitte Mai fand eine Kick-off-Veranstaltung statt, bei der die Bewerber der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe ihre Projekte vorstellten.

Thematisch ist der Förderaufruf breit gefasst, klimaverträglicher Energieversorgung und Wassermanagement sind zusammengenommen nur einer von fünf Punkten. Weitere Themenbereich beinhalten Mobilität und Logistik, Stoffkreisläufe und Lieferketten, Flächennutzung und sogenannte „soft Infrastructure“. Gesucht sind möglichst innovative Projekte, die sich ausdrücklich auch mit regulatorischen Fragen befassen sollen.

Aktuell läuft an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR Berlin) die sechsmonatige Konzeptphase. In der Konzeptphase werden die Projekte laut Förderrichtlinie mit bis zu 100 Prozent der Kosten gefördert, maximal jedoch 100.000 Euro. Am Ende der Konzeptphase soll ein “Masterplan” stehen. Auf dessen Basis sollen drei Projekte den Zuschlag für ein Reallabor mit einer maximalen Laufzeit von bis zu drei Jahren und bis zu drei Millionen Euro Förderung erhalten.

Reallabor soll wirtschaftliches Konzept für Kalte Nahwärme mit “Prosumern” erarbeiten

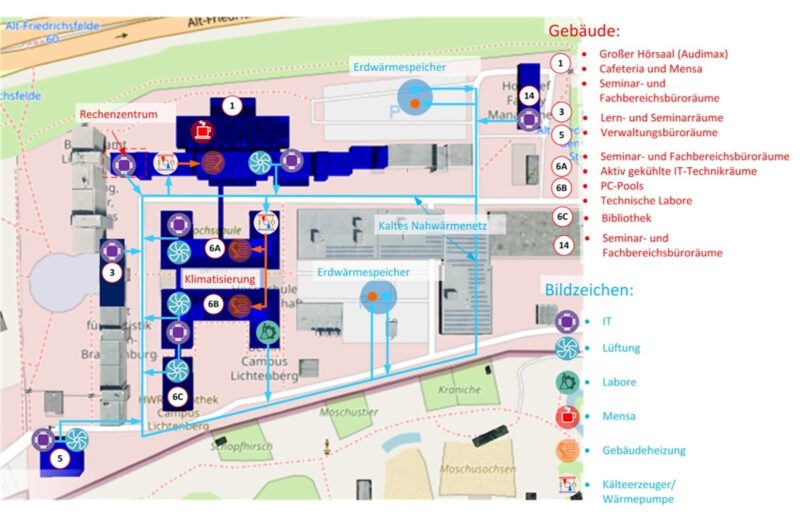

In dem kalten Nahwärmenetz sollen die Nutzer zu „Prosumern“ werden, die beim Kühlen der Gebäude auch Wärme für das Netz liefern. Die bisher genannten technischen Daten sind noch recht grob. Sie bewegen sich in der typischen Bandbreite der Technologie: 10 bis 20 Grad als Vorlauftemperatur für das Netz, 30 Grad als Vorlauf für einen Flächenheizkörper, womöglich ein saisonaler Wärmespeicher. „Das kalte Nahwärmenetz sorgt dafür, dass die im Sommer durch Kühlgeräte gesammelte Wärme nicht die Außenluft weiter aufheizt, wie das bei den Klima-Split-Geräten der Fall wäre, die man in manchen Fenstern beobachten kann. Stattdessen wird die Wärme in Erdspeichern gesammelt und zu einem späteren Zeitpunkt genutzt“, erklärt Architektin Andrea Pelzeter. Sie ist Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Facility Management an HWR Berlin.

Über das Lokalklima hinaus spart das kalte Nahwärmenetz auch in doppelter Hinsicht CO2. Die für die Kühlung nötige Energie lasse sich um etwa zwei Drittel reduzieren, so Pelzeter, hinzu kommt die Einsparung an fossiler Heizenergie. Das Reallabor an der HWR soll rund 450 Tonnen CO2 jährlich für die Kühlung und Heizung der Hochschulgebäude am Campus Lichtenberg einsparen.

Geschäftsmodelle und Abrechnungskonzepte für kalte Nahwärmenetze sind eines von Pelzeters Spezialgebieten. Das Reallabor soll auch klären, wie sich ein Prosumer-Konzept für kalte Nahwärme sinnvoll abrechnen lässt. Eine Option wäre, die Wärmeabgabe einfach als besonders günstige Kühlung zu interpretieren. Es könnte aber auch für die Wärmeeinspeisung einen Bonus in der Abrechnung geben. Eine Schlüsselfrage ist dafür, wie groß der wirtschaftliche Vorteil auf der Verbraucherseite sein muss, damit die Kunden gewillt sind, ihre Anlagen umzurüsten. Ebenso wichtig ist ein Back-up-Konzept, um das kalte Nahwärmenetz gegen „zu viel“ oder „zu wenig“ Abwärme abzusichern. Wie teuer dieses ist, soll sich auch in dem Projekt zeigen.

Schon das Pilotprojekt soll einen konkreten Nutzen für alle Beteiligten haben. Für die Nutzer der Gebäude sollen die Kosten für Heizen und Kühlen sinken. Die BIM Berliner Immobilienmanagement als Eigentümerin des Quartiers könnte von einem Wertzuwachs profitieren. Zugleich könnte sie ihre Klimaschutzverpflichtungen gegenüber dem Berliner Senat erfüllen. Beteiligte kleine und mittlere Unternehmen (KMU) hätten Referenzen für neu Geschäftsmodelle und könnten so mehr Umsatz generieren.

Hochschule mit hohen Heiz- und Kühllasten für kalte Nahwärme besonders geeignet

Laut Pelzeter ist der Campus Lichtenberg sowohl technisch als auch von seiner Struktur her besonders geeignet für ein solches Reallabor. Technisch ist der Kühl- und Heizbedarf in nennenswerter Menge interessant. Wirtschaftlich und regulatorisch ist die Zusammensetzung der Stakeholdern ebenso herausfordernd wie typisch für viele Projekte. Eigentümer, Nutzer und Betreiber der Gebäude sind unterschiedliche Unternehmen beziehungsweise Institutionen mit jeweils eigener Interessenslage. „Eine dort entwickelte, prototypische Lösung wird dann sehr gut auf andere Quartiere übertragbar sein“, sagt Pelzeter.

Hinzu komme noch, dass an der Hochschule besonders viele Menschen von den Erkenntnissen profitieren könnten. „Ein Reallabor lebt davon, dass man sich regelmäßig den tatsächlichen Stand der Dinge ansehen kann. Wo wäre das besser der Fall, als an einem Ort, an dem die beteiligten Personen lehren und forschen?“, so Pelzeter.

Neben den im Projekt mitwirkenden Firmen und vergleichbaren Immobilieneigentümern und -nutzern haben an der Hochschule auch die Studierenden einen Nutzen von dem Projekt. Pelzeter zielt dabei besonders auf den Studiengangs Technisches Facility Management. Die Studierenden könnten das Projekt als Beispiel für Studienarbeiten nutzen und zugleich zur Verbreitung beitragen, indem sie das Konzept bei ihren Arbeitgebern wie Krankenhäusern, Wohnungsunternehmen oder der Berliner Verwaltung bekannt machen.

Im Idealfall soll bei dem Projekt ein Baukastenmodell für die modulare Entwicklung von kalten Nahwärmenetzen in städtischen Quartieren herauskommen.

Kalte Nahwärmenetze gibt es auch in immer mehr anderen Kommunen, wie der Solarserver berichtete.

Quelle: HWR Berlin | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH