Pysolo: konzentrierte Solarenergie für die Pyrolyse von Reststoffen

Grafik: Nova-Institut

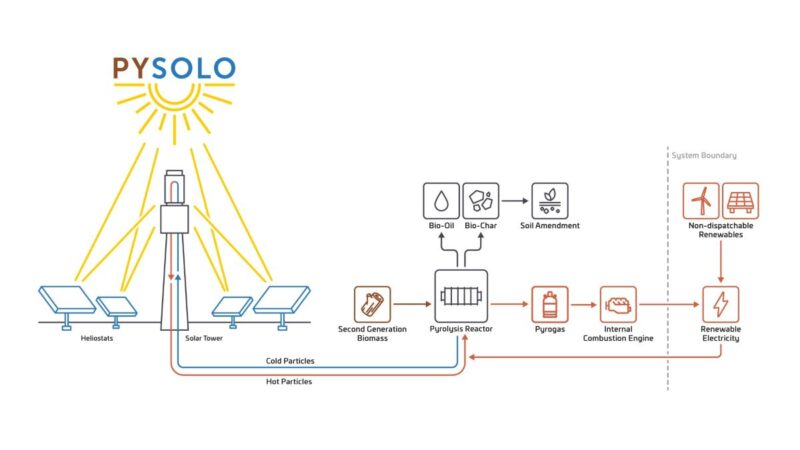

Grafik: Nova-InstitutDas EU-Forschungsprojekt Pysolo will den Einsatz konzentrierter Solarenergie als Quelle für die Pyrolyse von Biomasse-Reststoffen erproben. Von deutscher Seite sind neben dem DLR das Nova-Institut aus Hürth vertreten, das über das Vorhaben berichtet. Demnach sei das Ziel des Horizon Europe-Projekts PYSOLO (PYrolysis of biomass by concentrated SOLar pOwer) die Entwicklung eines vollständig erneuerbaren Verfahrens, bei dem konzentrierte Solarenergie zur Pyrolyse von Biomasse für die Produktion von Bioöl, Biokohle und Pyrogas zum Einsatz kommt.

Dabei sollen Heliostaten Sonnenlicht auf einen Solarempfänger mit Drehrohrofen konzentrieren, um Wärmepartikelträger (PHCs) zu erhitzen. Dabei entstehen Temperaturen von bis zu 800 °C. Diese PHCs sollen in Reaktor Biomasse durch Pyrolyse in Bioöl, Biokohle und Pyrogas umwandeln. Der Prozess sei unabhängig von fossilen Rohstoffen und habe einen geringen CO2-Fußabdruck, was die Dekarbonisierung des Verkehrs und der Industrie sowie die Entfossilisierung des Chemiesektors unterstützen könnte. Das Pyrogas könne zur Stromerzeugung zum Einsatz kommen und die Biokohle als Bodenverbesserungsmittel.

In den letzten zwei Jahren habe das Konsortium, bestehend aus neun Partnern aus vier Ländern, mehrere Komponenten der Technologie untersucht, entwickelt und getestet. Der Schwerpunkt habe auf der Anpassung des Solarreceivers und zweier Arten von Pyrolysereaktoren gelegen.

Die Projektpartner haben ferner verschiedene PHC-Materialien nach unterschiedlichen Kriterien getestet und bewertet. Dazu zählen Partikelgröße, Fließfähigkeit, optische Eigenschaften sowie Kosten und Verhalten der Partikel nach der Pyrolyse. Dabei hätten sich mineralisches Olivin, Sand, Bauxit und Holzkohle als die am besten geeigneten PHCs erwiesen.

Oliven- und Weinreste

Derzeit passe der Projektpartner DLR den Solarreceiver an. Außerdem habe Konsortialpartner RE-CORD die Modellierung eines PHC-Kohlenstoff-Separators abgeschlossen, mit dem die PHCs am Ende des Pyrolyseprozesses aus der entstehenden Biokohle entfernt werden sollen. Die PHC ließen sich nach der Trennung im Drehrohrofen-Empfänger wiederverwenden, während die Biokohle als Dünger zum Einsatz kommen könne. Um die Auswirkungen von Biokohle auf die Bodenqualität und das Pflanzenwachstum zu bewerten, habe Partner EEAD Langzeittests durchgeführt.

Das Zentrum für Forstwissenschaft und -technologie Kataloniens (CTFC) sei ferner für die Auswahl der geeigneten Biomasse für die Pyrolyse zuständig. Das Zentrum bewerte forstliche Biomasse und landwirtschaftliche Restbiomasse wie Traubentrester und Olivenmühlenabfälle und untersuche dabei die Verteilung und Verfügbarkeit von Biomasse in Regionen mit hohen Mengen an landwirtschaftlichen Rückständen aus Olivenhainen und Weinbergen in Spanien, Italien und Griechenland. Auf diese Weise wollen sie die besten Standorte für eine potenzielle Pyrolyseanlage ermitteln.

Das Vorhaben läuft nun noch zwei weitere Jahre.

Quelle: Nova-Institut | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH