Schweiz führt Winterstrombonus für Photovoltaik ein

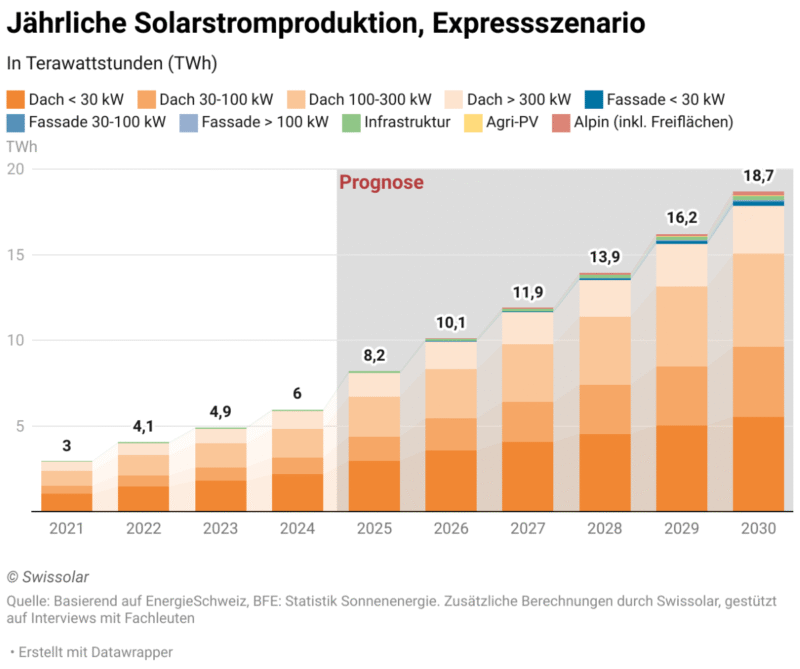

Der Schweizer Bundesrat hat die Einführung eines Winterstrombonus für die Photovoltaik beschlossen. Außerdem hat die Regierung der Schweiz Zwischenziele bis 2030 für die erneuerbare Stromproduktion festgelegt. Demnach sollen bis 2035 die erneuerbaren Energien, exklusive der Wasserkraft, 35 Terawattstunden (TWh) und bis 2050 45 TWh zur Stromproduktion in der Schweiz beitragen. Diese Ziele seien im Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien festgelegt, teilte der Bundesrat mit. In der Energieverordnung lege er ferner Zwischenziele für diesen Ausbau fest. Bis 2030 liege der Zielwert bei gesamthaft 23 TWh. Davon sollen die Photovoltaik 18,7 TWh und die Windenergie 2,3 TWh beitragen. Der Rest soll vorwiegend aus Holzkraftwerken, Biogasanlagen und Kehrichtverbrennungsanlagen und soweit möglich aus Geothermie stammen.

Der neue Winterstrombonus gilt für neue grosse Photovoltaikanlagen ab einer Leistung von 100 Kilowatt (kW), die ab dem 1. Januar 2026 in Betrieb gehen. Er löst den seit 2023 geltenden Höhenbonus ab. Die Energieförderungsverordnung regele die Berechnung des Winterstrombonus in den verschiedenen Förderinstrumenten wie in der Einmalvergütung, der gleitenden Marktprämie und den Auktionen. Wie genau der Bonus funktionieren wird, wird die konkrete Verordnung zeigen, die bisher noch nicht vorliegt. Idee ist jedenfalls, beispielsweise die PV-Erzeugung an alpinen Standorten auszubauen, um im Winter zusätzlich Strom erzeugen zu können.

PV-Stromproduktion muss sich bis 2030 mehr als verdoppeln

Nach Auskunft des Lobbyverbandes Swissolar entspricht das geplante Solarstromproduktionsziel 2030 von 18,7 TWh mehr als einer Verdoppelung des erwarteten 2025er-Ertrags. Diesen bezifferte die Organisation auf mehr als 8 TWh. Das bedeutet, eine erhebliche Steigerung des Ausbaus in den nächsten 5 Jahren auf schrittweise 2,7 GW sei notwendig. Nach dem Rekordjahr 2024 mit 1,8 Gigawatt (GW) Leistung an neuinstallierter Leistung erwartet Swissolar 2025 ein Rückgang auf rund 1,6 GW.

Dennoch könne die Schweizer Solarbranche das zur Erreichung des Ziels notwendige durchschnittliche jährliche Marktwachstum von 11 % bewältigen. Denn die durchschnittliche Wachstumsrate in den Jahren 2019–2023 lag bei 50 %. Der nötige Ausbau werde wie bisher primär auf Dächern stattfinden. Dieses Potenzial ist bisher erst zu 10% genutzt. Gleichzeitig wachse der Anteil von Anlagen an Fassaden, auf Infrastrukturen sowie in landwirtschaftlichen Kulturen und in den Alpen. Die Potenziale geeigneter Flächen sei dabei kein limitierender Faktor.

Von der vom Bundesrat angestrebten Jahresproduktion würden 2030 rund 5 TWh im Winterhalbjahr (Oktober-März) anfallen, so der Verband weiter. 5 TWh entsprächen dem gesetzlich vorgesehenen Maximum des Stromimports (EnG Art. 2 Abs. 3) und dem derzeitigen durchschnittlichen Winterimport der Schweiz respektive 15 % des Gesamtstromverbrauchs in der gleichen Periode. Zum Vergleich: Die 15 priorisierten Wasserkraftprojekte gemäss rundem Tisch Wasserkraft sollen bis 2040 bis zu 2 TWh zusätzlichen Winterstrom liefern.

Der neue Winterstrombonus werde dazu beitragen, dass der Winter-Produktionsanteil neuer Solaranlagen steigt. Ebenfalls positiv zu bewerten sei, dass der Bundesrat auf eine Begrenzung des maximalen Förderbeitrags für alpine Solaranlagen verzichtet hat.

Swissolar betonte aber, dass zur Erreichung der Ziele sich die Marktbedingungen verbessern müssten. Andernfalls werde der Markt eher stagnieren denn wachsen.

Quelle: Bundesrat der Schweiz / Swissolar | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH