„Thermische Falle“ soll Sonnenenergie für Hochtemperatur-Prozesswärme einfangen

Grafik: Casati / ETH Zürich

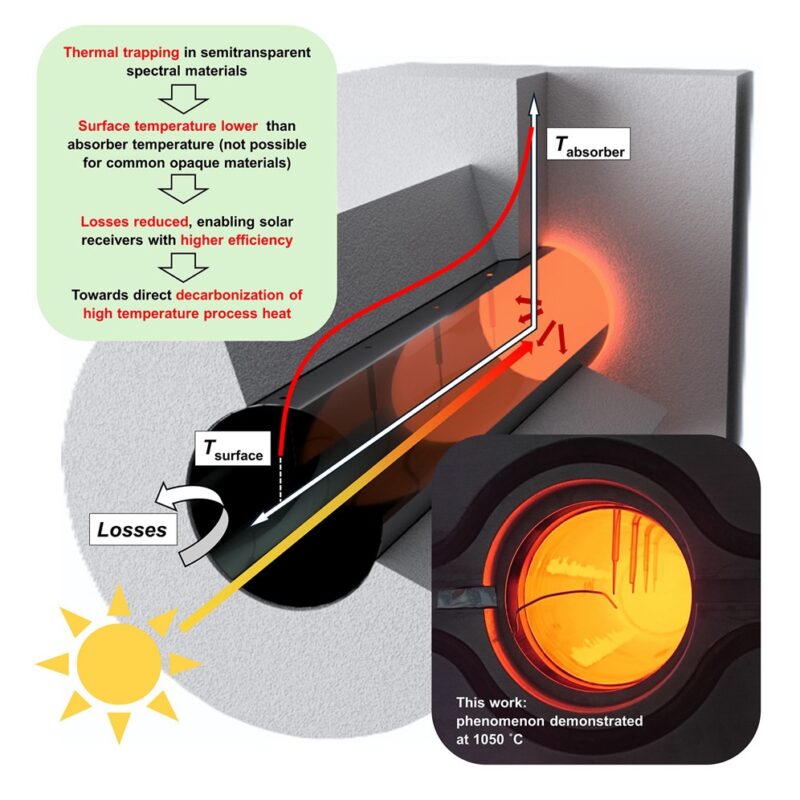

Grafik: Casati / ETH ZürichSolare Prozesswärme ist bisher vor allem etwas für Industrien, die mit niedrigen Temperaturen auskommen. Je höher die Temperatur, umso größer werden im Grundsatz die thermischen Verluste der Kollektoren. Mit konzentrierenden Kollektoren dürfen die Temperaturen auch etwas höher sein – bis hin zu mehreren hundert Grad mit großen Parabolrinnen.

Für die Herstellung von Zement, Metallen und vielen Chemikalien sind jedoch sehr hohe Temperaturen von über tausend Grad Celsius nötig. Um diese Hitze zu erreichen, sind heute Verbrennungsprozesse das Mittel der Wahl, meist befeuert mit fossilen Brennstoffen. Forschende der ETH Zürich wollen solare Prozesswärme auch für diese Hochtemperatur-Prozesse nutzbar machen. Das Team um Emiliano Casati, Wissenschaftler in der Gruppe für Energie- und Prozesssystemtechnik, und Aldo Steinfeld, Professor für erneuerbare Energieträger, entwickelten eine sogenannte thermische Falle.

Das Konzept: Halbtransparente Materialien, wie zum Beispiel Wasser oder Quartz, lassen sichtbare Sonnenstrahlung weitgehend passieren. Zugleich absorbieren sie Wärmestrahlung, die von heißen Oberflächen ausgeht. So entsteht ein „Wärmefalleneffekt“. Neu ist das nicht grundsätzlich. Doch laut der ETH führten frühere Experimente anderer Forscher mit solchen thermischen Fallen maximal zu Temperaturen von 170 °C.

Wärmefalle könnte soll solare Hochtemperatur-Prozesswärme effizienter machen

Für die besagte Anwendung scheidet Wasser temperaturbedingt natürlich aus. Die Foscher verwendeten einen Quartzstab, der für das Laborexperiment 7,5 Zentimeter Durchmesser hatte und 30 cm lang war. Sie beschienen ihn mit künstlichem Licht, dessen Intensität 135-fach konzentriertem Sonnenlicht entsprach. So erreichte die Absorberplatte eine Temperatur von 1.050 °C. Die Vorderseite des Quartzstabs blieb hingegen bei „nur“ 450 °C.

Mit einem im Experiment validierten 3D-Modell berechneten sie, dass eine solche Falle den Receiver effizienter macht als bisher verwendete Konstruktionen ohne thermische Falle. So könnte man die gewünschte Zieltemperatur mit einem höheren Wirkungsgrad erreichen beziehungsweise bräuchte eine weniger starke Konzentration.

Solarturm-Kraftwerke, die das Sonnenlicht mit Hilfe von Heliostaten auf einen Punkt lenken, können heute grundsätzlich schon Temperaturen über 1.000 °C erreichen. Den ETH-Forschern zufolge sind kommerzielle Solarthermiekraftwerke aber in der Regel auf Temperaturen bis 600 °C begrenzt. Laut dem Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) limitiert dabei vor allem das Wärmeträgermedium Flüssigsalz die Temperatur.

„Unser Ansatz verbessert den Wirkungsgrad der Absorption von Sonnenlicht erheblich“, sagt Casati. „Wir sind deshalb zuversichtlich, dass diese Technologie die Entwicklung von Hochtemperatur-Solaranlagen ermöglicht.“ Detaillierte technisch-wirtschaftliche Analysen stünden allerdings noch aus, sagt er. Sie hätten den Rahmen der aktuellen Experimentalstudie gesprengt. Casati forscht an der ETH Zürich weiter, um die Methode zu optimieren. Eines Tages könnte die Technologie es ermöglichen, Sonnenenergie nicht nur für die Stromproduktion, sondern auch für die Dekarbo

Quelle: ETH Zürich | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH