Eine Photovoltaik-Anlage produziert an sonnigen Tagen tagsüber jede Menge Solarstrom. Doch in den meisten Haushalten ist der Stromverbrauch morgens und am frühen Abend am höchsten. Mit einem PV-Speicher gelingt es, tagsüber den überschüssigen Solarstrom der Photovoltaik-Anlage in Batterien zu speichern und abends im Haushalt zu verbrauchen. Damit steigern Batterie-Speicher den Solarstrom-Eigenverbrauch aus der Photovoltaik-Anlage und sparen Energiekosten ein. Zudem tragen PV-Speicher zu einer Entlastung des Stromnetzes bei.

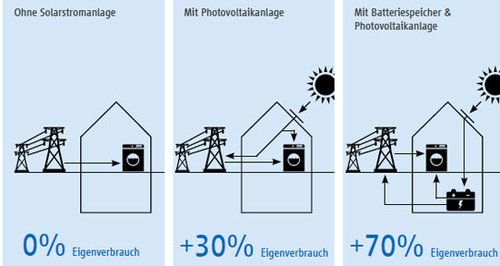

PV-Speicher steigern Eigenverbrauch

Die Steigerung des Eigenverbrauchs der PV-Anlage trägt wesentlich zur Wirtschaftlichkeit der eigenen Stromerzeugung bei. Denn die Einspeisevergütung für Solarstrom ist heute deutlich geringer als die Kosten einer Kilowattstunde Strom aus dem Netz. Je mehr Eigenverbrauch und desto weniger Strombezug zahlt sich also auch in barer Münze aus. Während eine typische Photovoltaik-Anlage auf einen Solarstrom-Eigenverbrauch von 30 Prozent kommt, steigt der Batteriespeicher den Eigenverbrauch auf bis zu 70 Prozent.

Als Faustregel gilt: Der PV-Speicher sollte pro Kilowatt Leistung der Solarstromanlage eine Kilowattstunde Speicherkapazität haben. Da sich PV-Speicher nur lohnen, wenn auch ausreichend Solarstromüberschüsse vorhanden sind, sollte die Leistung der Photovoltaik-Anlage mindestens 0,5 Kilowatt pro 1000 Kilowattstunden Stromverbrauch im Haushalt betragen. Mit einem modernen Photovoltaik-Speicher ist nicht nur die Neuinstallation aus Speicher und Photovoltaik-Anlage möglich, genauso gut gelingt die Nachrüstung für bestehende PV-Anlagen.

Welche Arten von PV-Speichern gibt es

Stromspeicher für die Photovoltaik enthalten heute meistens Lithium-Ionen-Batterien. Früher spielten auch die lange erprobt Blei-Batterien eine Rolle auf dem Markt. Vor allem ihr günstiger Preis machte sie wettbewerbsfähig. Doch mittlerweile sind in Zuge der Massenfertigung die Preise für Lithiumbatterien so weit gesunken, dass sie den Markt dominieren. Denn sie bieten langfristig mehr Ladezyklen, sie haben also eine längere Lebensdauer. Als Stromspeicher für die Photovoltaik-Anlage haben sich zwei unterschiedliche Lithiumbatterien bewährt: Li-NMC und Li-FePO4. Alternativen zur Lithium-Ionen-Batterie sind Salzwasserbatterien, Redox-Flow-Systeme und Nickel-Metallhydrid-Batterien. Informationen zu Typen von Batteriezellen sind unter diesem Link zu finden.

Aufbau eines PV-Speichers

Ein Solarspeicher besteht neben der Batterie aus weiteren Komponenten:

- Batteriemanagementsystem

- Batterie-Wechselrichter/Laderegler

- Energiemanagementsystem

Batteriemanagementsystem

Das Batteriemanagementsystem ist eine integrierte Elektronik, die dafür sorgt, dass sich der Ladezustand aller Zellen in einem Batteriespeicher aneinander angleicht. Außerdem überwacht es die Zellen. Wenn einzelne Zellen die Maximalspannung überschreiten oder die Minimalspannung unterschreiten, kann das Batteriemanagementsystem den PV-Speicher rechtzeitig abschalten, bevor gefährliche Zustände erreicht sind, die zum „thermischen Runaway“ führen könnten.

Batterie-Wechselrichter/Laderegler

Der Batterie-Wechselrichter wandelt den Gleichstrom aus der Batterie in nutzbaren Wechselstrom um. Grundsätzlich gibt es drei Topologien zur Anbindung eines Photovoltaik-Speichers. Bei AC-gekoppelten Systemen wird der Wechselstrom nach dem PV-Wechselrichter über den Laderegler zum Laden in Gleichstrom umgewandelt. PV-Generatorgekoppelte Systeme speisen den Gleichstrom der Photovoltaik-Anlage direkt in den Speicher ein. Bei DC-gekoppelten Systemen wird der Gleichstrom nicht vor dem PV-Wechselrichter sondern nach dem MPP-Tracker zum Speichern verwendet. PV-Generatorgekoppelte Systeme und AC-gekoppelte Systeme benötigen einen konventionellen PV-Wechselrichter. Bei DC-gekoppelten Systemen übernimmt ein Hybrid-Wechselrichter sowohl die Umwandlung des PV- als auch des Batterie-Gleichstromes.

Die Topologien haben Vor- und Nachteile. Für die Nachrüstung bei einer bestehenden Photovoltaik-Anlage eignen sich eher AC-gekoppelte Systeme. Diese Systeme sind außerdem dann effizienter, wenn der Batteriespeicher nicht seine volle Leistung sondern nur eine Teilleistung erbringt. Bei DC-gekoppelten Systemen entfällt ein Umwandlungsschritt und damit Umwandlungsverluste.

Energiemanagementsystem für den Stromspeicher der Photovoltaik-Anlage

Das intelligente Energiemanagementsystem ist ein wesentlicher Bestandteil bei einem Photovoltaik-Speicher. Es kontrolliert das Aufladen der Batterie oder auch die Einspeisung ins öffentliche Stromnetz. Scheint die Sonne intensiv, geht der Solarstrom primär in den Eigenverbrauch. Wird mehr Energie als dafür nötig gewonnen, wird gleichzeitig die Batterie aufgeladen. Erst wenn die Batterie vollständig aufgeladen wurde, speist die Photovoltaik-Anlage den Solarstrom ins öffentliche Stromnetz ein.

Besonders sinnvoll sind prognosebasierte Energiemanagementsysteme, die Wetterdaten und Verbräuche berücksichtigen. Diese verzögern die Ladung des PV-Speichers im Verlauf des Tages möglichst lange ohne den Eigenverbrauch zu beinträchtigen. Das ist sinnvoll, weil die Alterung der Batterie schneller voranschreitet, wenn sie lange voll geladen ist. Ohne Prognose findet die Ladung an sonnigen Tagen oftmals schon frühmorgens statt. Bereis am Vormittag ist der Stromspeicher durch die Photovoltaik-Anlage dann voll geladen. Das verringert die Lebensdauer und verhindert, dass der Stromspeicher Stromspitzen der Photovoltaik zur Mittagzeit dämpfen kann.

Forscher:innen von KIT und HTW Berlin haben 2024 ein Testverfahren entwickelt, um prognosebasierte Energiemanagementsysteme zu vergleichen. Sie haben dieses an Systemen von sechs Herstellern ausgetestet. Alle Geräte konnten an sonnigen Tagen die Ladung in den Mittag oder gar Nachmittag verlagern. Zudem haben die Wissenschaftler:innen ermittelt, dass der Solarertrag durch das Energiemanagement um 4 bis 10 Prozentpunkte ansteigt. Einige Systeme nutzen aktuelle Wetterprognosen, andere nur die im Haus erfassten Leistungsmessdaten. Ein klarer Trend, was besser funktioniert, ist nicht zu erkennen. Daher folgern die Forscher:innen: “Die Einbindung von über das Internet bezogenen Wetter- oder Solarstromprognosen ist kein Qualitätsgarant für ein sehr gutes Energiemanagement.”

Trends im Markt für PV-Speicher

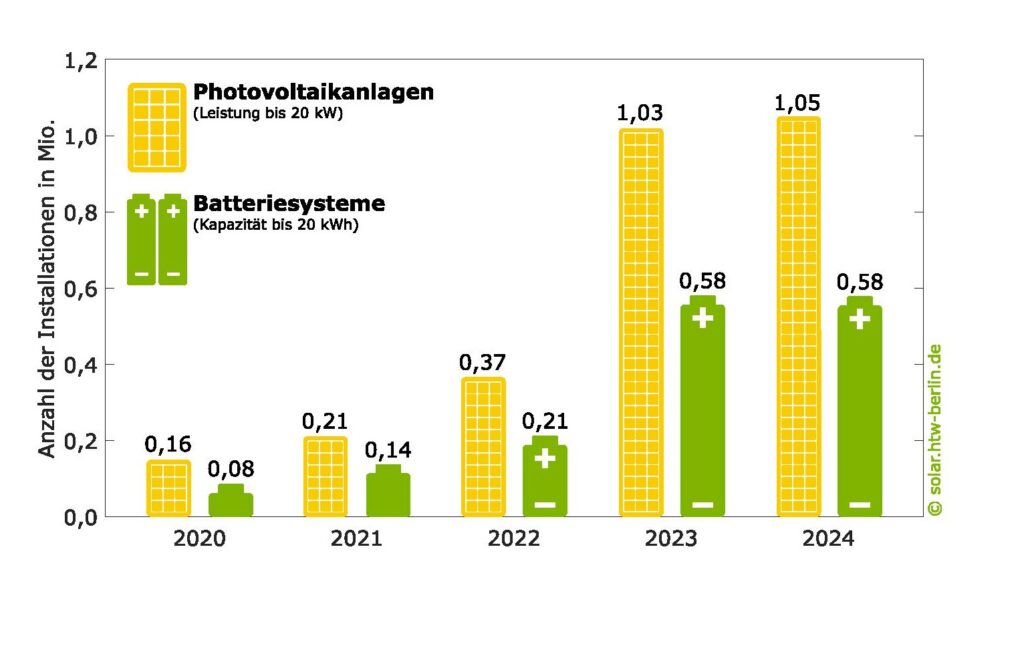

Markt für PV-Speicher wächst

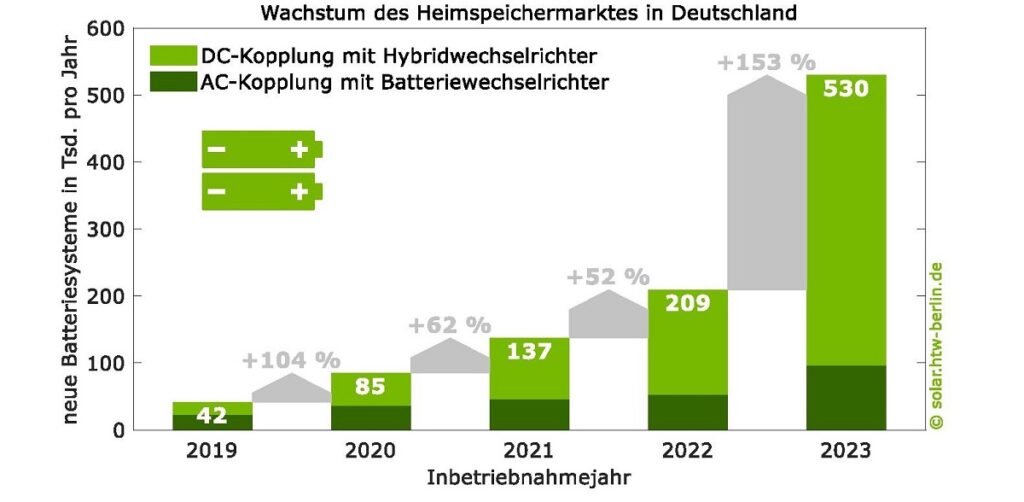

Der Absatz von PV-Speichern steigt. Waren es im Jahr 2022 noch 209.000 Heimspeicherinstallationen bis 20 kWh Speicherkapazität, konnte die Branche in den Jahren 2023 und 2024 rund 580.000 Stromspeicher absetzen. Da fast 90 Prozent der Heimspeicher gemeinsam mit einer neuen Photovoltaik-Anlage installiert werden, handelt es bei Stromspeichern im Eigenheimbereich fast immer auch um einen PV-Speicher.

Grafik: HTW Berlin, Daten: Marktstammdatenregister

Im Jahr 2022 haben die Autor:innen der Studie Stromspeicherinspektion die Verteilung der Zelltechnologieen untersucht. Demnach lag der Anteil der Lithium-Batterien im Heimspeichermarkt im Jahr 2022 bei 98 Prozent. Zwei Drittel entfielen auf Li-FePO4, 20 Prozent auf Li-NCA und 12 Prozent auf Li-NMC. Marktführer 2022 war laut dem Marktforschungsintitut EuPD Research der Anbieter BYD vor Sonnen, Senec und E3/DC.

Höhere Speicherkapazitäten

Die Forschungsgruppe Solarspeicher von der HTW Berlin hat aktuelle Trends auf dem Markt für PV-Speicher ausgemacht. Demnach ist eine Entwicklung zu Batterien mit höheren Speicherkapazitäten festzustellen. Die mittlere Nennleistung von PV-Speichern betrug demnach im Jahr 2019 noch 4,1 kW, im Jahr 2022 waren es bereits 5,3 kW. Die durchschnittliche Speicherkapazität von im Jahr 2022 installierten Batteriespeichern erreichte 8,4 kWh.

Außerdem kommen immer mehr Hybrid-Wechselrichter zum Einsatz. Hybrid-Wechselrichter koppeln die Solaranlage DC-seitig an den Batteriespeicher. Die gesamte Leistungselektronik für die Anbindung der PV-Anlage ist in einem Gerät vereint. Bei AC-gekoppelten Systemen sind hingegen zwei Wechselrichter notwendig. Bis 2019 dominierten laut Forschungsgruppe Solarspeicher AC-gekoppelte Systeme. Im Jahr 2022 waren aber bereits drei Viertel aller Neuinstallationen DC-gekoppelt. In der Studie Stromspeicherinsepktion 2024 ist eine Liste von Hybridwechselrichtern zu finden, die bereits auf dem Markt sind oder die Hersteller in Kürze herausbringen wollen. 2024 hat sich der Trend fortgesetzt und 87 % der installierten Strpmspeicher für die Photovoltaik-Anlage waren laut der Studie Stromspeicher-Inspektion 2025 DC-gekoppelte Geräte.

Systemeffizienz

Die Expert:innen der HTW Berlin untersuchen in ihrer Stromspeicherinspektion die Systemeffizienz von PV-Speichern. In den vergangenen Jahren stellten sie immer weitere Verbesserungen im Vergleich zu den Vorjahren fest. Im Jahr 2024 haben die Expert:innen 20 Systeme von 14 Herstellern in Zusammenarbeit mit Prüfinstituten vermessen und bewertet. Für den Vergleich der Systemeffizienz haben sie einen System Performance Index, kurz SPI, definiert und auf dieser Basis Effizienzklassen von G bis A verteilt. Siebenmal konnten sie im aktuellen Test die Effizienzklasse A ermitteln. Die Stromspeicher-Inspektion 2025 brachte wieder neue Effizienzrekorde. Im Entladebetrieb schaffte die neuartige AC-gekoppelte Technologie von SAX Power mehr als 98 %. Auch im Ladebetrieb wurde die 98-%-Marke von einem Hybridwechselrichter von Kostal geknackt.

Hochvolt oder Niedervolt PV-Speicher?

Stromspeicher für PV-Anlagen können als Niedervolt- oder Hochvoltsysteme konzipiert sein. Niedervolt-Batterien haben eine Batteriespannung von 48 Volt. Sie sind die klassische Variante der Photovoltaik-Speichertechnik. Neuerdings drängen verstärkt Hochvolt-Solarspeicher auf den Markt. Sie können bis zu 500 Volt Batteriespannung erreichen. Dadurch lassen sie sich direkt DC-seitig mit der Solarstromanlage verbinden. Somit verspricht diese Technik Effizienzgewinne und Kostenvorteile. Unter den Testsiegern beim der Stromspeicherinspektion 2023 befanden sich bis auf ein AC-gekoppeltes System nur Systeme mit Hybridwechselrichter und Hochvolt-Batterien.

Kosten der PV-Speicher stark gesunken

Eine komplette Solarstromanlage plus integrierter Batteriespeicherlösung kann etwa 12.000 bis 20.000 Euro kosten – abhängig von der gewählten Technologie und der Größe der Anlage. Die Endkundenpreise der PV-Speicher sind den vergangenen Jahren stark gesunken. Kostete ein Lithium-Ionen-Akku 2013 noch mehr als 700 Euro pro kWh Speicherkapazität, waren es 2021 weniger als 150 Euro pro kWh. In 2022 und 2023 stiegen die Preise wieder leicht an.

PV-Speicher für Balkonkraftwerke

Mittlerweile bieten immer mehr Firmen auch PV-Speicher für die Mini-PV an, also sogenannte Balkonkraftwerke oder Stecker-Solargeräte. Der Solarenergie Förderverein rät von solchen PV-Speichern ab. Die Kosten seien während der Lebensdauer nicht hereinzuholen und es könne bei vielen Produkten passieren, dass die Nutzer:innen tagsüber Netzstrom beziehen, während die Solaranlage den PV-Speicher lädt.

Förderung für PV-Speicher nutzen

Einige Bundesländer fördern zurzeit den Kauf eines Batteriespeichers. Zudem haben auch einige Städte Förderprogramme aufgelegt. Meist ist die Förderung an die Installation einer neuen PV-Anlage gekoppelt. Teilweise ist auch eine sogenannte “netzdienliche” oder “prognosebasierte” Betriebsweise des Solarspeichers Förderbedingung. Damit ist normalerweise gemeint, dass der Speicher so gesteuert wird, dass er verlässlich Erzeugungsspitzen der Photovoltaik-Anlage abfedert, so dass beispielsweise höchstens 60 % ihrer Spitzenleistung in den Mittagsstunden ins Netz abgegeben werden können. Weitere Informationen zur PV-Förderung in Deutschland, auch von Speichern, sind unter diesem Link zu finden.

Autor: Jens-Peter Meyer

Aktuelle Meldungen zu PV-Speichern finden Sie auf dem Solarserver unter diesem Link

Quellen: ZVEI, BMU, RWTH Aachen, Solarserver.de, BSW Solar, HTW Berlin, EuPD Research

aktualisiert am 18.3.2025 | © Solarthemen Media GmbH