Photovoltaik-Grundlagenforschung: Bewegung von Ladungen in Perowskit-Solarzellen verstehen

Grafik: MPI-P

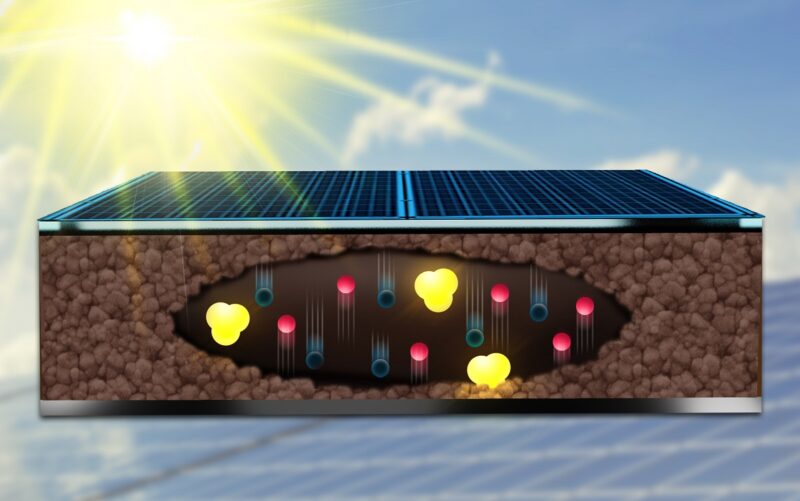

Grafik: MPI-PWenn Licht auf eine Solarzelle fällt, überträgt es seine Energie auf Elektronen, die wiederum ein Gerät mit Strom versorgen können – so die einfache Erklärung von Solarzellen. Aber mikroskopisch gesehen laufen viele verschiedene Prozesse ab: Wenn das Elektron bewegt wird, hinterlässt es ein Loch – das wie eine positive Ladung wirkt und sich in entgegengesetzter Richtung durch das Solarzellenmaterial – einen Halbleiter – bewegt. Gleichzeitig enthalten neuartige Perowskit-Solarzellen zusätzlich geladene Atome, so genannte Ionen, die sich ebenfalls in der Solarzelle bewegen und mit Elektronen und Löchern wechselwirken.

In diesem komplexen Wechselspiel ist es wünschenswert, Elektronen oder Löcher so schnell wie möglich zu den Kontakten der Solarzelle zu transportieren – denn je länger sie im Material verbleiben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre Energie auf anderem Wege verlieren und wieder in das Material zurückgeben. Um diese Zeit zu optimieren, ist es wichtig, die so genannte “Mobilität” – also die Geschwindigkeit – von Elektronen und Löchern genau zu kennen. Diese war jedoch in einer Solarzelle wegen des komplexen Wechselspiels zwischen Elektronen, Löchern und sich langsam bewegenden Ionen nur schwer zugänglich.

Kombination aus Experiment und Computersimulation

Gert-Jan Wetzelaer, Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Polymerforschung (MPI-P) in Mainz, und sein Team haben mit einer Kombination aus Experiment und Computersimulation neue Einblicke in die mikroskopischen Vorgängen erhalten. Sie haben zunächst die Geschwindigkeit und die Menge der im Perowskitmaterial vorhandenen zusätzlichen Ionen gemessen. Mit diesen Informationen waren sie in der Lage, Computersimulationen durchzuführen, mit denen sie die Elektronen- und Lochbeweglichkeiten aus Messungen des elektrischen Stroms gewinnenn konnte. So haben sie herausgefunden, dass sich insbesondere die Löcher in Perowskit-Solarzellen langsamer bewegen als ursprünglich angenommen.

“Diese Ergebnisse sind sehr wichtig, um in Zukunft den Wirkungsgrad von Solarzellen optimieren zu können”, sagt Gert-Jan Wetzelaer. “Denn wenn wir die genauen Vorgänge, die die Beweglichkeit von Elektronen und Löchern einschränken, genauer verstehen, können wir nach Möglichkeiten suchen, sie zu umgehen”.

18.9.2020 | Quelle: MPI-P | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH